林芙美子記念館(はやしふみこきねんかん)Fumiko Hayashi Memorial Halli in Onomichi

「芙美子像」は多くの人に愛され続ける、尾道のシンボルのひとつです。

尾道を愛した文人・林芙美子を模した銅像で、その足元には作品「放浪記」より

「海が見えた 海が見える 五年振りに見る 尾道の海は 懐かしい」という一節が刻まれています。

【林 芙美子(はやし ふみこ)】

日本の小説家。明治〜昭和の人。13〜18歳までを尾道で過ごす。有名な作品は『浮雲』『放浪記』(森光子主演の演劇で有名。近年は仲間由紀恵が務め話題に)

現在でも芙美子の命日には、この像の前で献花や詩の朗読が行われています。

▼うずしお小路沿いに残る、旧林芙美子居宅

尾道に縁の深い林芙美子先生の生涯を写真と年表、作品の資料などで振り返る文学記念館です。奥に進むと多感な思春期を尾道で過ごした旧林芙美子居宅を見学できます。住居はうずしお小路に面しており、70mほど南には瀬戸内海の尾道水道の浜辺がつながっています。

▼多感な思春期を尾道で生活する

1903年(明治36年)に北九州市門司区に生まれ(明治37年、山口県下関生まれ説もあります)芙美子は幼少の頃から旅商いの両親と共に木賃宿を転々とする生活を続けていました。

13歳を迎えた1916年(大正5年)に、縁があり港町尾道に落ち着くことになります。2年後の1918年尾道市立土堂小学校を卒業、同年15歳で尾道市立高等女学校(現・広島県立尾道東高等学校)へ進学します。

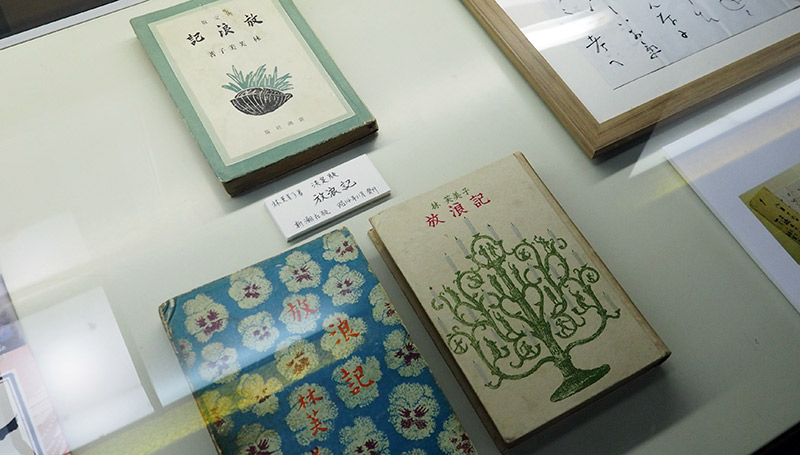

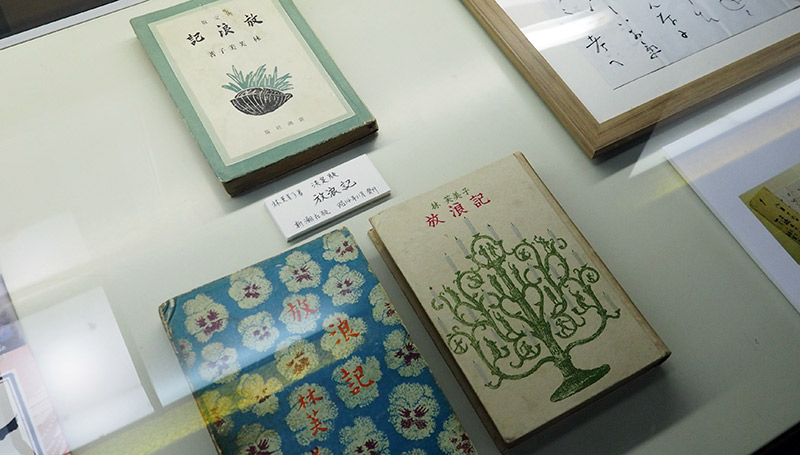

▼放浪記は関東大震災後の日記から

女学校卒業直後上京し、下足番、女工、事務員・女給などで自活し、義父・実母を東京に呼び、露天商を手伝う生活をすることになります。

同年9月1日の関東大震災が東京を襲います。芙美子は義理の父、母と共に尾道や四国に疎開先を求めます。この頃からペンネームを「芙美子」とし、つけ始めた日記が後の代表作「放浪記」(ほうろうき)の原型となりました。

▼花のいのちはみじかくて、苦しきことのみ多かりき

1951年(昭和26年)6月28日、わずか47歳の人生を閉じました。心臓を患っていた林芙美子氏は、主治医の忠告を聴き入れず、死の前夜まで連載記事、主婦の友社の「私の食べあるき」という企画記事の取材で料亭を廻っていたそうです。

その夜10時過ぎに帰宅し、家族と団欒した後、床に就きますが突然、芙美子氏は苦悶し始め、翌日6月28日午前1時、帰らぬ人となりました。文豪川端康成氏が葬儀委員長を務め、近在の市民が大勢参列したそうです